○雄武町職員の児童手当事務取扱要領

(通則)

第1条 雄武町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについて、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)及び規程によるほか、この要領により処理するものとする。

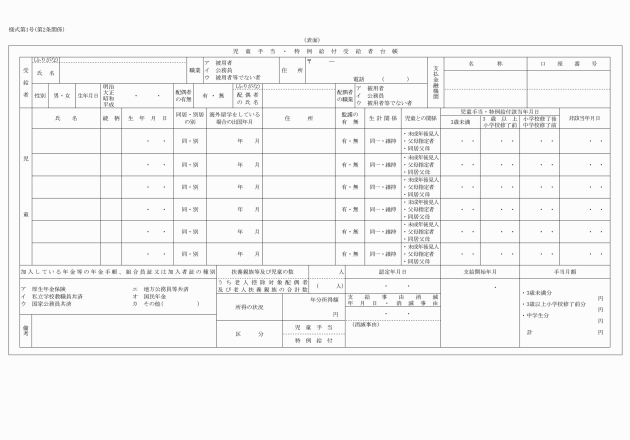

(受給者台帳)

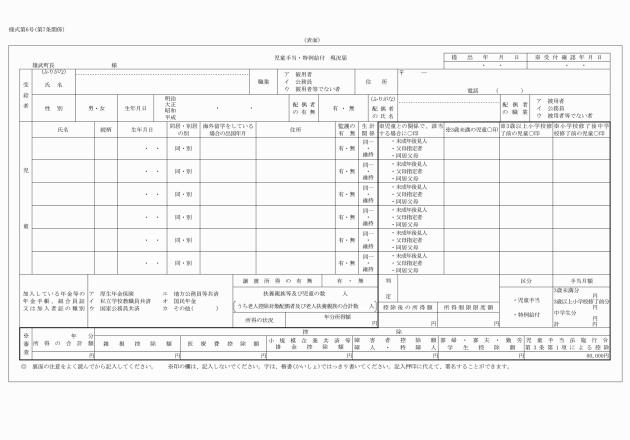

第2条 児童手当(以下「手当」という。)の認定及び支給に関する事務の処理に当っては、児童手当受給者台帳(様式第1号。以下「受給者台帳」という。)を備えるものとする。

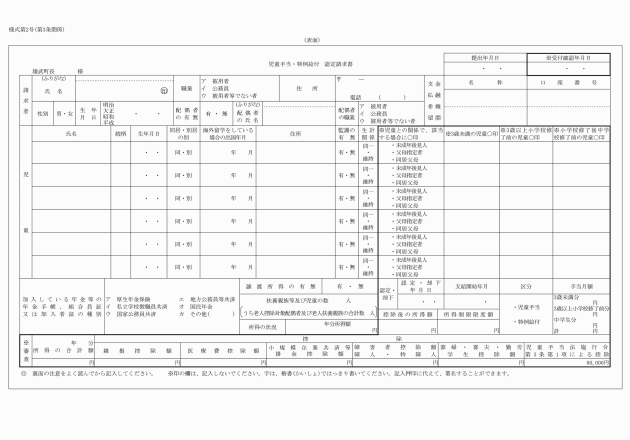

(認定請求書の処理)

第3条 規則第1条に規定する児童手当認定請求書(様式第2号。以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に受付年月日を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。

(3) 認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次の処理を行うこと。

ア 認定請求書を返戻するものについては、返戻理由を通知のうえ、認定請求書を返戻すること。

イ 認定請求書を保留するものについては、その保留理由を請求者に通知すること。

(4) 前号によって返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保留の事由がなくなったときは、次の処理を行うこと。

ア 認定請求書を返戻したものについては、補正されているかどうかを点検すること。

イ 認定請求書を保留したものについて、提出された添付書類等について点検すること。

2 認定請求書の記載事項について、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を添付書類等によって確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、その額を決定するとともに次の手続を取るものとする。

(1) 受給者台帳を作成すること。

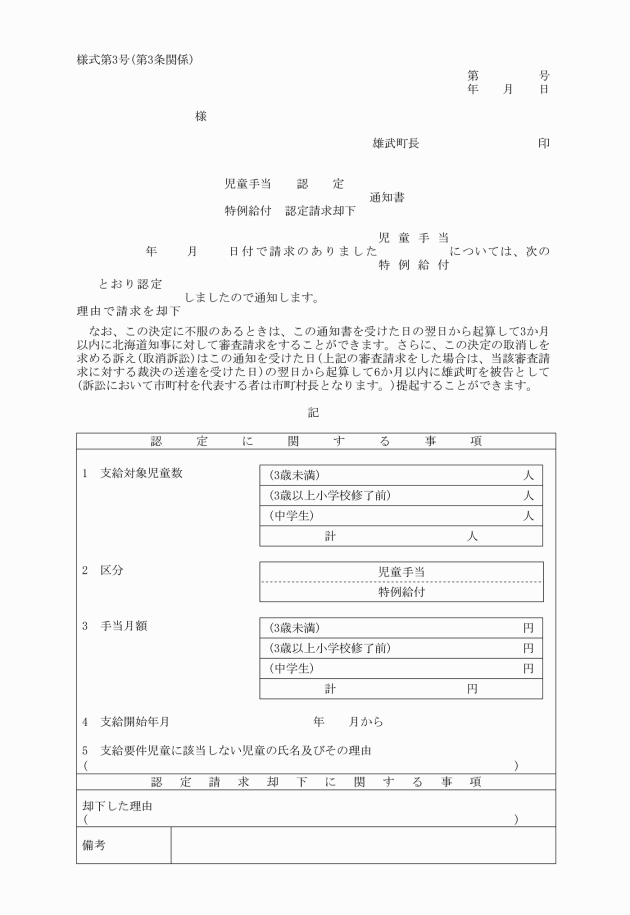

(2) 児童手当認定通知書(様式第3号)を作成し、受給者に交付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日及び支払開始年月を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次の手続を取るものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 児童手当認定請求却下通知書(様式第3号)を作成し、請求者に交付すること。

(3) 認定請求書に認定請求却下年月日を記入すること。

(改定請求書の処理)

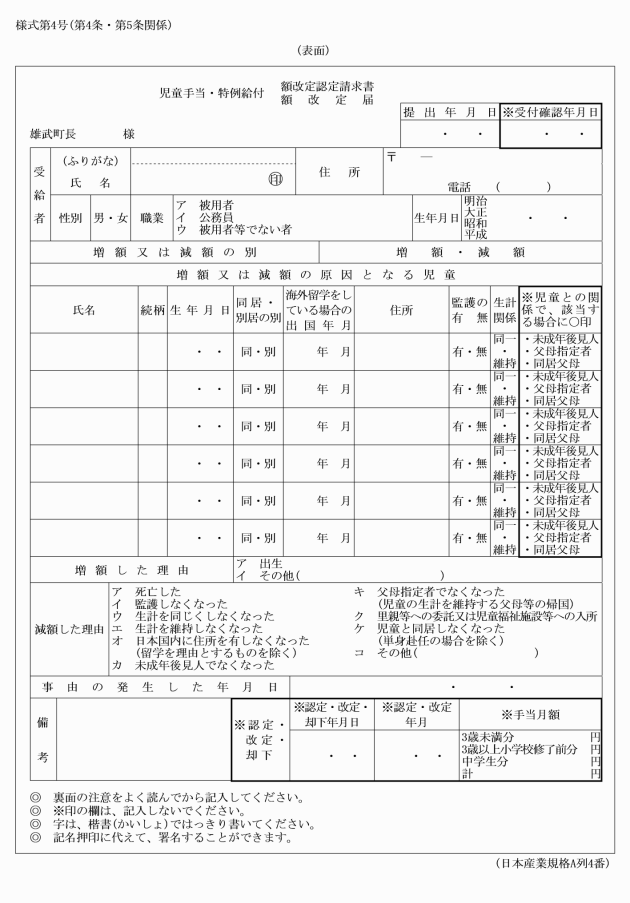

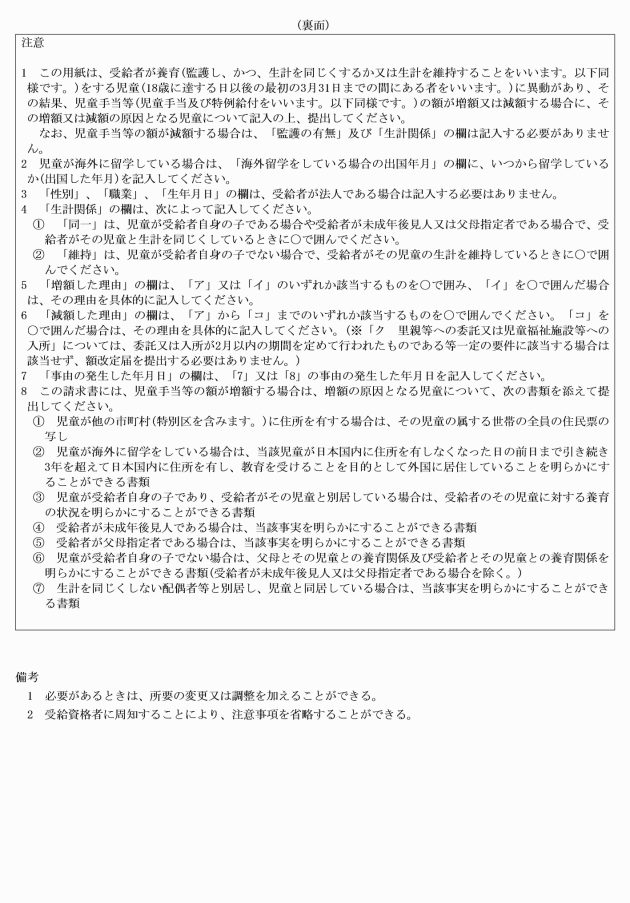

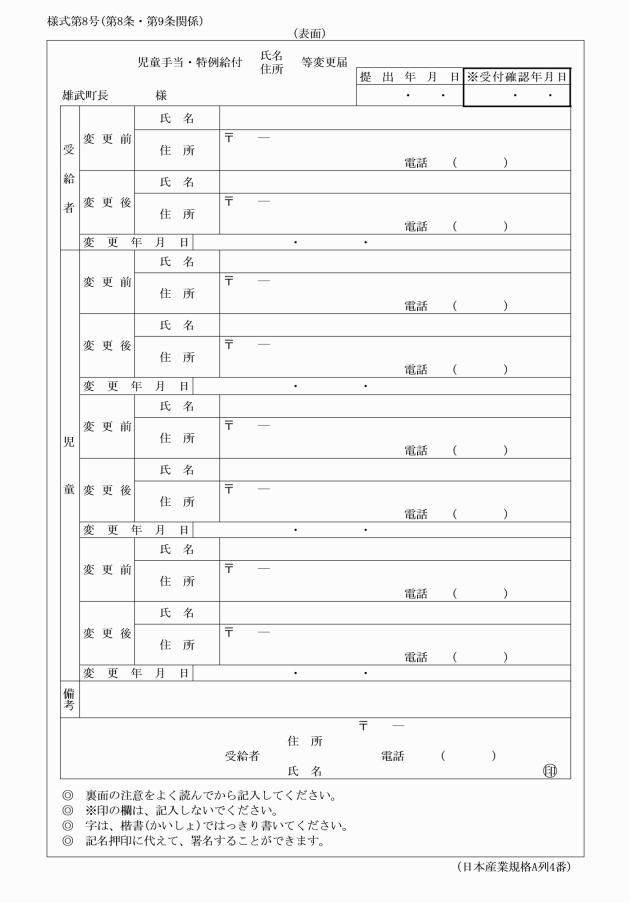

第4条 規則第2条に規定する児童手当額改定請求書(様式第4号。以下「改定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 改定請求書に受付確認年月日を記入すること。

(2) 改定請求書の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。

2 改定請求書の記載内容について、前条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、手当額を改定すべきものと確認したときは、その額を決定し、次の手続をとるものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童となったものの氏名及び改定後の手当額等を記入すること。

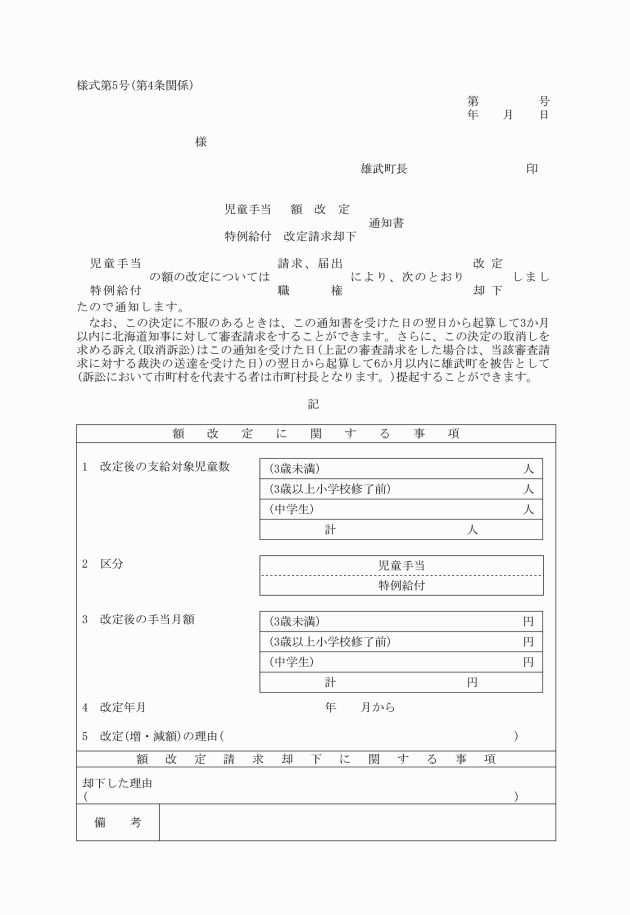

(2) 児童手当額改定通知書(様式第5号。以下「改定通知書」という。)を作成し、受給者に交付すること。

(3) 改定請求書に改定年月日及び改定通知年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、手当額を改定しないものと確認したときは、次の手続をとるものとする。

(1) 受給者台帳の摘要欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 児童手当額改定請求却下通知書(様式第5号)を作成し、受給者に交付すること。

(3) 改定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があるものと認めたときは、次の手続を取るものとする。

(1) 改定届に受付確認年月日を記入すること。

(2) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除し、改定後の手当額等を記入すること。

(3) 改定通知書を作成し、受給者に交付すること。

(4) 改定届に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、受給者台帳の備考欄に改定届を返付した旨を記入し、当該届書を受給者に返付するものとする。

(職権に基づく手当額の改定手続)

第6条 改定届の提出がない場合においても、受給者台帳等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権により手当額を改定するとともに、次の手続を取るものとする。

(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除するとともに、改定後の手当額等を記入すること。

(2) 改定通知書を作成し、受給者に交付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。

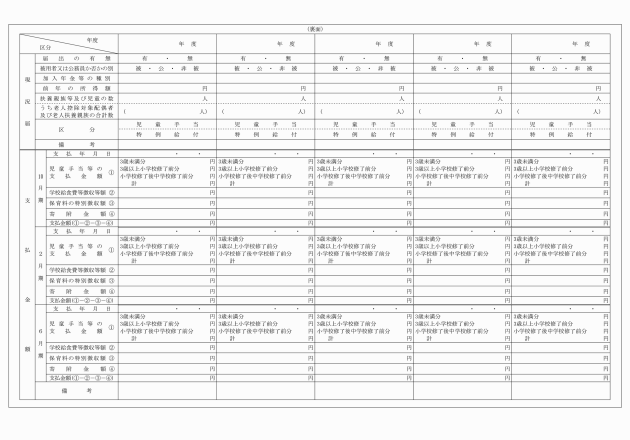

(現況届の処理)

第7条 規則第4条に規定する児童手当現況届(様式第6号。以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届に受付確認年月日を記入すること。

(2) 現況届の記載及びその添付書類が不備でないかどうかを点検すること。

(4) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所定の事項を記入するものとする。

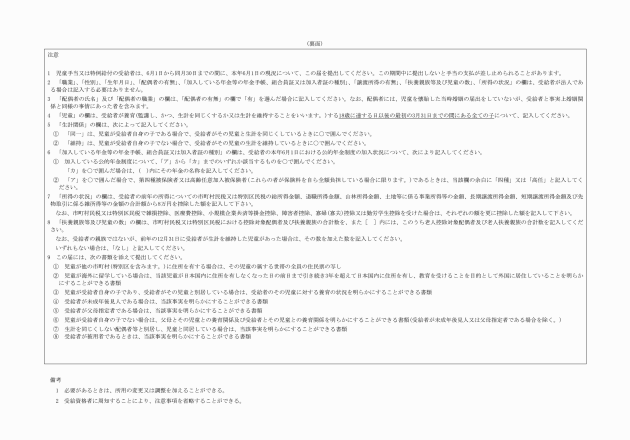

4 第2項の規定により、審査した結果、支給事由が消滅したものと認めたときは、次の手続をとるものとする。

(1) 受給者台帳の支給事由消滅欄に消滅事由及び消滅年月日を記入し、これを除いて別に保管すること。

(2) 児童手当支給事由消滅通知書(様式第7号。以下「支給事由消滅通知書」という。)を作成して、受給者に交付すること。

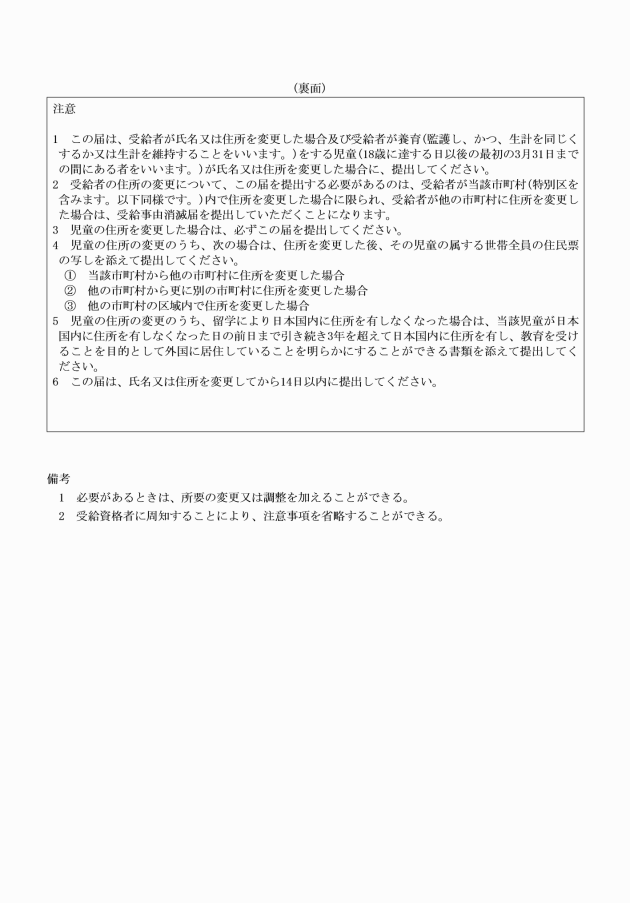

(氏名変更届の処理)

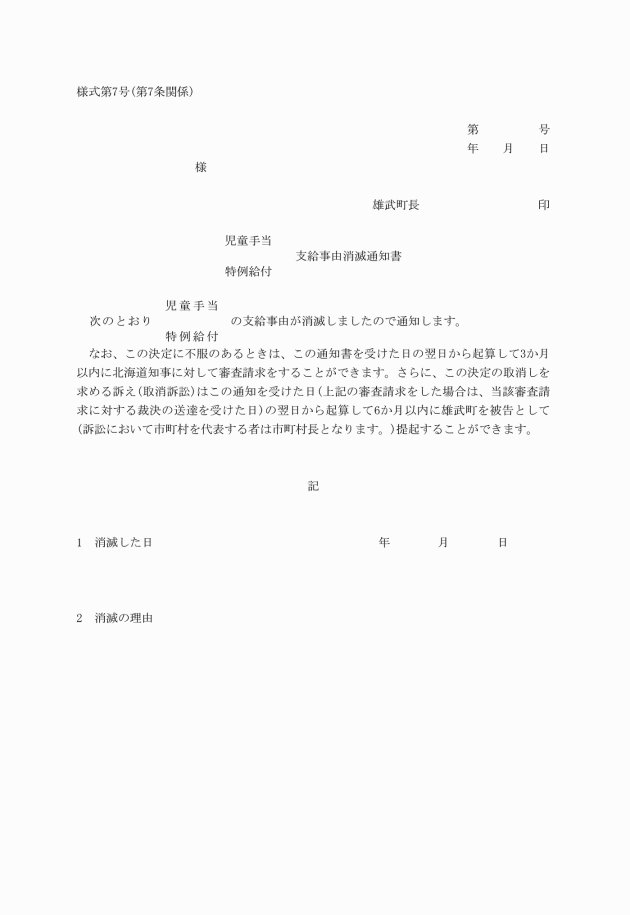

第8条 規則第5条に規定する氏名変更届(様式第8号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 氏名変更届の記載が不備でないかどうかを点検すること。

(2) 受給者台帳の氏名欄を改めること。

(住所変更届の処理)

第9条 規則第6条に規定する住所変更届(様式第8号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 住所変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを点検すること。

(2) 住所変更届及びその添付書類に不備がないときは、受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を添付書類によって確認すること。

(3) 受給者台帳の住所欄に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。

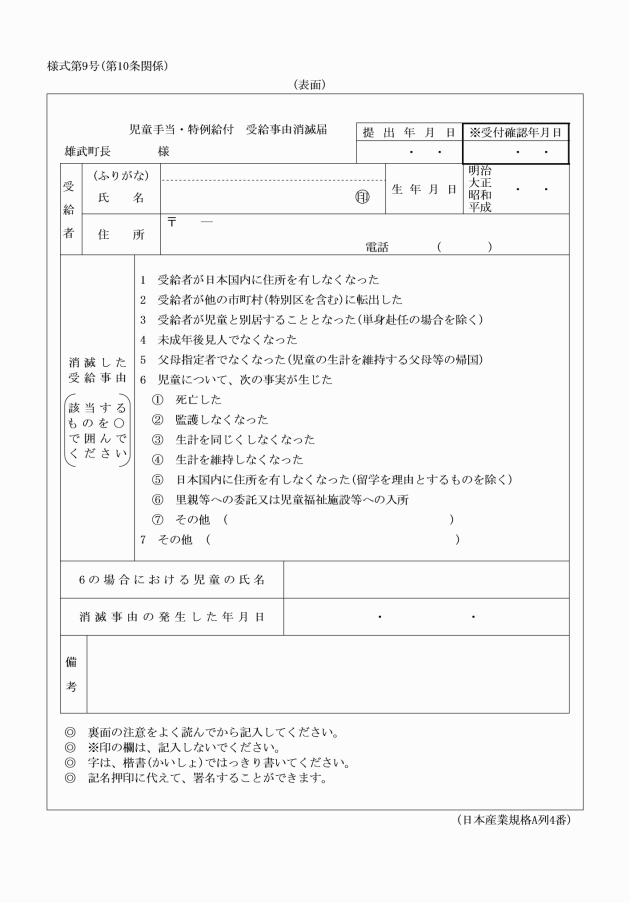

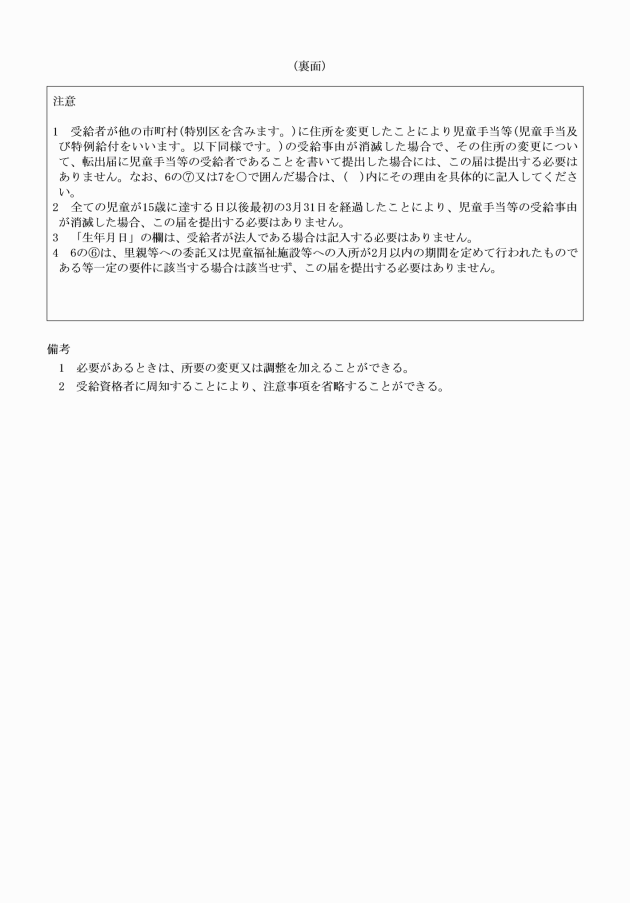

(受給事由消滅届の処理)

第10条 規則第7条に規定する児童手当受給事由消滅届(様式第9号。以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給事由消滅届の記載が不備でないかどうかを点検すること。

(2) 受給者台帳の支給事由消滅欄に消滅事由及び消滅年月日を記入し、これを除いて別に保管すること。

(3) 支給事由消滅通知書を作成し、受給者に交付すること。

(支払後の処理)

第12条 手当を支払ったときは、受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月を記入するものとする。

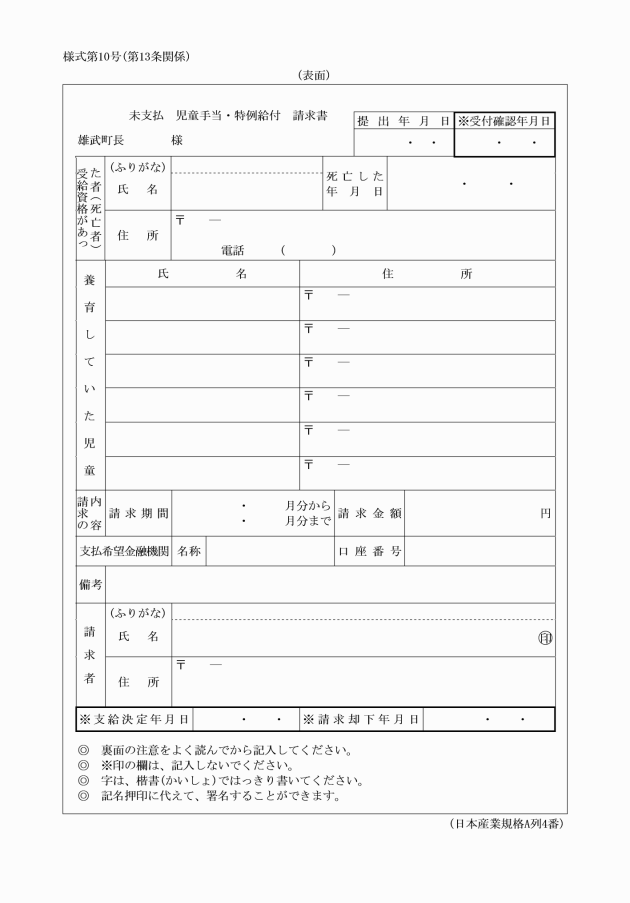

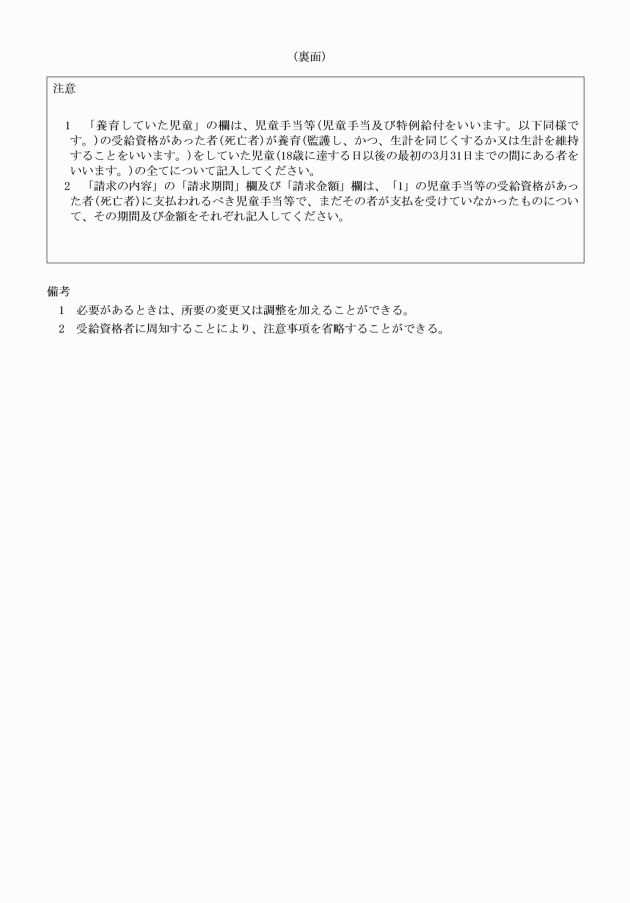

(未支払請求書の処理)

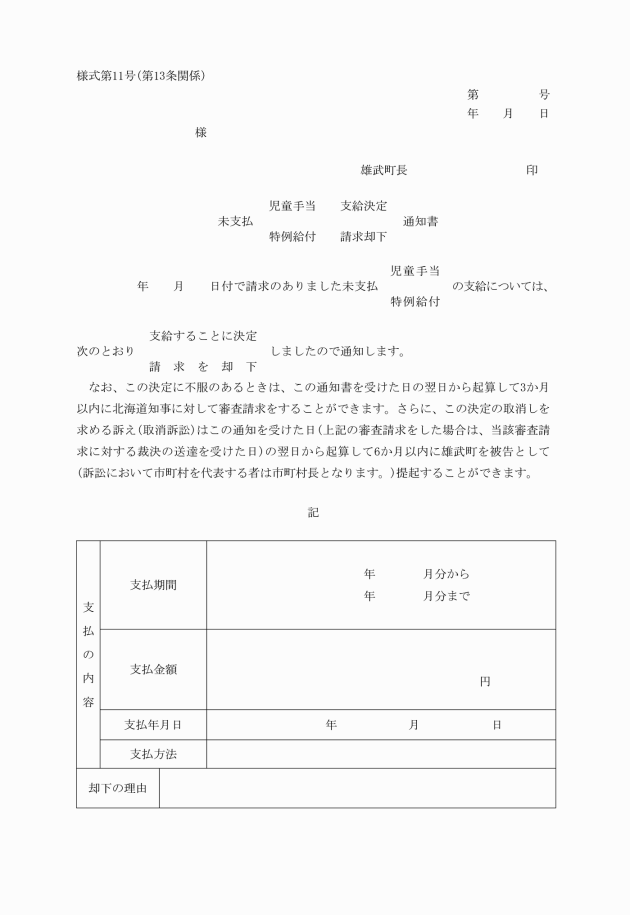

第13条 規則第9条に規定する未支払児童手当請求書(様式第10号。以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について受給者台帳により審査すること。

(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、その額を支払うとともに、次によること。

ア 未支払児童手当支給決定通知書(様式第11号)を作成し、請求者に交付すること。

イ 受給者台帳の児童手当支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、その備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

(3) 未支払の児童手当を支給しないものと決定したときは、次によること。

ア 未支払児童手当請求却下通知書(様式第11号)を作成し、請求者に交付すること。

イ 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

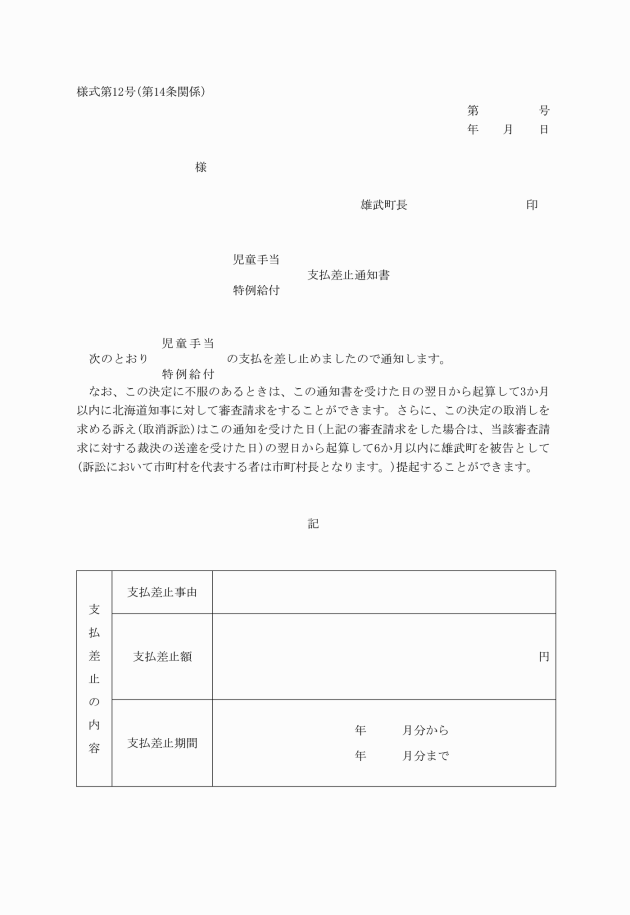

(支払の一時差止めの手続)

第14条 法第11条の規定により手当の支払を一時差止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(様式第12号)を作成し、受給者に交付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(請求書等の整理)

第15条 認定請求書は認定月日順に、現況届は受給者台帳の順に配列し、それぞれ整理し、保存するものとする。

2 前項以外の請求書、届書等は、適宜の方法により整理して、保存するものとする。

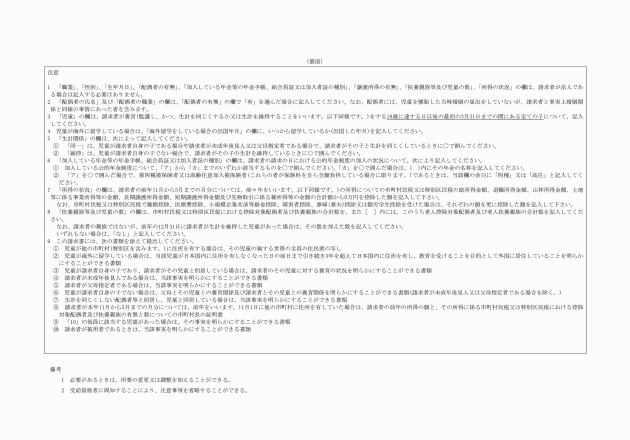

(帳簿等の保存期間)

第16条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳、認定請求書 5年

(2) 改定請求書、現況届、未支払請求書 2年

(3) 前2号以外の届書等 1年

附則(平成6年9月21日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

附則(平成18年5月16日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の雄武町職員の児童手当事務取扱要領の規定は、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成24年5月28日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の雄武町職員の児童手当事務取扱要領の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成28年3月28日要領)

(施行期日)

1 この要領は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号、様式第11号及び様式第12号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年6月28日要領第1号)

この要領は、令和元年7月1日から施行する。