○安全運転管理規程

昭和43年4月25日

規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条(雇用者の義務)、第74条の2(安全運転管理者)及び第75条(車両等の運行を管理する者の義務)の規定に基づき、雄武町役場(以下「役場」という。)における安全運転の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(心構え)

第2条 役場に勤務する職員(以下「職員」という。)は、車両の運転に当っては、役場の社会的信用及び経済性を高めるとともに、交通事故による災禍を防止するため、常に人命の尊重を旨とし、道路交通法令を遵守すると共に、安全運転管理者(以下「管理者」という。)及び補助者の指示に従い、安全運転に努めなければならない。

第2章 安全運転管理の組織

(安全運転業務)

第3条 安全運転に関する業務は、総務課長が当る。

第4条 管理者は、町長の命を受け、庁内の安全運転に関する職務に従事するものとする。

第5条 管理者は、法定の資格を有する職員のうちから、町長が選任し、その日から15日以内に所轄警察署を通じて北海道公安委員会に届出るものとする。

2 町長は、管理者を選任したときは、辞令を交付し、かつ、職員に告知するものとする。

第6条 管理者が、次の各号のいずれかに該当することになった場合に解任するものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) その他管理者としてふさわしくない行為があったとき。

第7条 管理者のもとに補助者を置くことができる。

2 補助者は、町長が選任する。

3 補助者は、管理者の指揮を受け、管理者の行う職務を補佐する。

4 補助者を選任したとき、辞令等については、第5条第2項の規定を準用する。

第3章 管理者の職務

(管理者の任務)

第8条 管理者及び補助者は、安全運転に関し、車両を運転する者に対して、必要な指示、指導を行うことができる。

2 法令に規定する自動車(原動機付自転車を含む。)の運転に関する事項及び運転者の業務上の注意その他安全運転に必要な知識、技能等について適切な指導を行うとともに、運転道徳の高揚を図り、安全運転の徹底を期さなければならない。

(指導、器具の整備及び運転の基準)

第9条 交通法令の指導は、次の事項を重点に行わなければならない。

(1) 車両の交通方法

横断、追越し、踏切の通過、交差点における通行方法、徐行、一時停止、合図、積載等

(2) 運転者の義務

無免許、無資格運転、酒気帯び運転、過労運転の禁止、最高速度の遵守、運転者の遵守事項、安全運転の義務、交通事故の場合の措置等

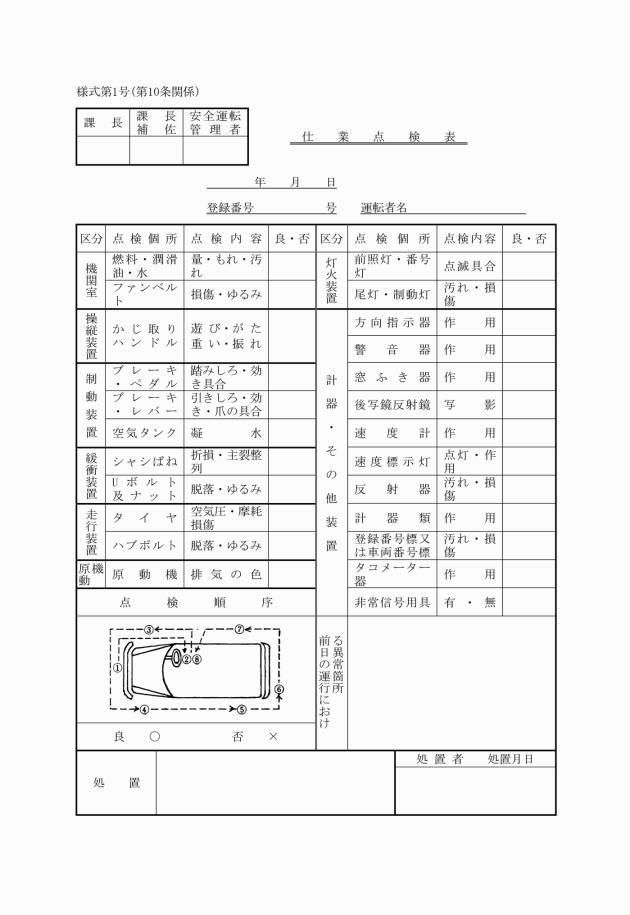

(1) 点検記録票により行うこと。

(2) 運転開始前に行うこと。

(3) 燃料、潤滑油量、冷却水等を点検すること。

(4) 終業点検を行い、その後洗車をすること。

第11条 車庫又は車両に備え付ける器具は、次のとおりとし、運転者がその使用方法に習熟するよう指導しなければならない。

(踏切における非常信号用具及び応急修理用具)

(1) 赤旗

(2) 発煙筒又は赤色合図灯

(3) 引網

(4) 予備タイヤー

(5) チエーン

(6) 照明器具

(7) 消火器

(8) 修理用工具

第12条 交替の運転者は、次の場合原則として配置するようにしなければならない。

(1) 実運転300キロメートル以上にわたるとき(1日の運転が2回以上になるときはあわせて、1運転とみなす。)。ただし、1運転の中間において連続3時間以上の休憩をしているときは、350キロメートル以上とする。

(2) 深夜(午後10時から翌午前5時までの間)の実運転が4時間を超えるとき。

(3) 直前の1運転から休養8時間に満たないとき。ただし、行先で宿泊の場合は、前後で運転とする。

(4) 連続に運転するときは、実運転連続3時間以内に1回10分以上、深夜は2時間以内に20分以上の休憩を取らなければならない。

第4章 運転者の報告義務

(交通事故等の報告)

第13条 車両の運転に当り、次の事案が発生したときは、直ちに適切な措置を講じ、町長に報告しなければならない。

(1) 交通事故を起したとき(被害事故を含む。)。

(2) 第三者より車両を破損されたとき。

(3) 車両の故障個所を発見したとき。

(4) 交通違反により警察官に検挙されたとき。

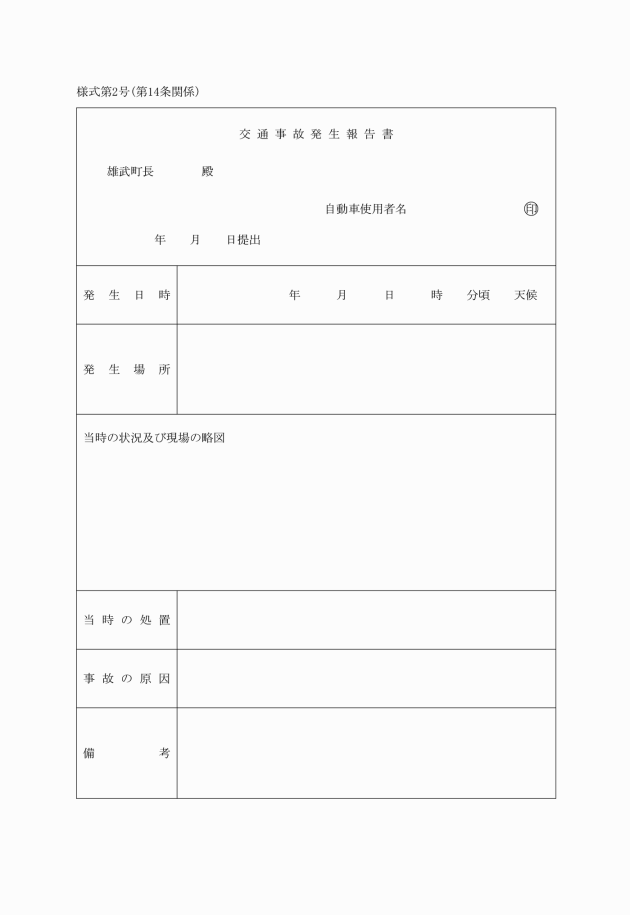

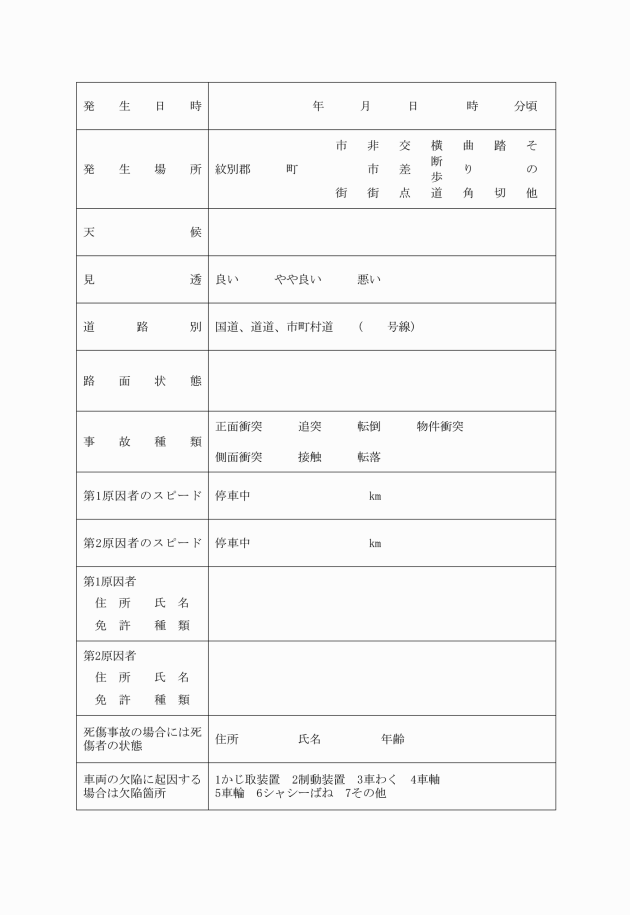

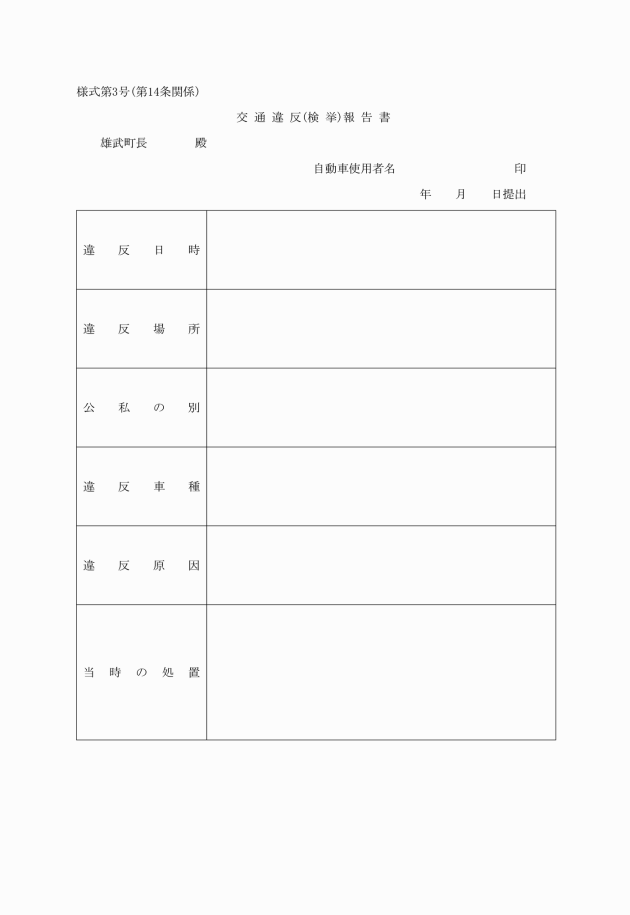

第14条 前条の報告は、口頭又は電話により報告し、更に次により届け出る。

(1) 交通事故発生報告書(様式第2号)

(2) 車両破損報告書

(3) 交通違反(検挙)報告書(様式第3号)

第15条 管理者は、前条の報告を受けたときは調査し、報告理由を公安委員会より交付されている管理者手帳の事故記載欄に記録しなければならない。

附則

この規程は、昭和43年5月1日から施行する。

附則(昭和53年4月4日規程第2号)

この規程は、公付の日から施行する。